« Beau comme une usine ! »

« Beau comme une usine ! »

Mots : Servane Calmant

Photos : Delphine Buxant & Céline Danloy

URBEX, c’est quoi ? Un mot condensé pour désigner l’Exploration Urbaine. Les photographes Delphine Buxant & Céline Danloy prospectent les traces du passé en sites désaffectés, usines, mines, hangars, prisons, hôpitaux psychiatriques, piscines, et aussi, écoles, églises, maisons, voitures … Quelle est l’histoire de ces lieux ? A qui appartenaient ce cheval à bascule, cette robe de bal, ce vinyle, tous ces objets abandonnés là ? Sans jamais intervenir sur les lieux qu’elles visitent, nos compatriotes en capturent des images qui racontent le terrible silence, l’inexorable destruction par la rouille, le bonheur qui s’est fait la malle. Des photos qui suggèrent la vie d’avant également. Et c’est beau comme un récit de voyage.

« L’histoire de certains sites industriels peut nous être aisément accessible. Mais on a beau ‘savoir’, les lieux génèrent des images… », expliquez-vous d’entrée de jeu dans votre livre, « Terminu »s. Que ressentez-vous sur ces lieux abandonnés ? Delphine Buxant : « Imaginez un véritable voyage dans le temps, c’est exactement ça. Des maisons à l’abandon et des objets qui jonchent encore le sol, parfois 50 ans après la dernière occupation. Qui a vécu ici ? Pourquoi cette maison n’a-t-elle pas été vendue, rénovée ? Aux Pays-Bas, par exemple, il n’y a pas d’URBEX, rien – ou si peu – n’est à l’abandon. En France et en Belgique, en revanche… »

N’est-ce pas un peu indiscret de fouiller ces lieux ? « Tout dépend de la manière dont on aborde les choses. Pour moi, l’URBEX est une passion. D’ailleurs, c’est en visitant des lieux abandonnés que je suis devenue photographe, pas l’inverse ! Il y a donc de ma part et de celle de Céline (Danloy – nda) une volonté de partager cette vibrante passion pour l’URBEX à travers la photographie. »

Quelle est votre méthode de travail ? « Il faut d’abord trouver un endroit abandonné via le réseau des urbexeurs ou sur le net ou parfois repéré dans la presse. Ensuite, place à l’immersion dans le lieu pour s’en imprégner. On reste parfois quatre heures sur place ! On ouvre des tiroirs, on fouille les étages. Ce n’est pas de la curiosité, j’insiste. Plutôt l’envie de témoigner, à travers la photographie, d’un passé révolu, mais qui est toujours porteur de sens. Quand on arpente une usine désaffectée des heures durant, on peut presque sentir la sueur des travailleurs… C’est terriblement émouvant. »

Vous citez d’ailleurs les usines métallurgiques parmi vos lieux URBEX préférés … « Oui, notamment, Heavy métal (en langage URBEX – nda), une ancienne aciérie liégeoise condamnée au début des années 2010 en raison du ralentissement économique. On a réussi à prendre cinq photos, dont l’une magnifique où le soleil s’engouffre dans le monstre d’acier… »

Charleroi est donc un terrain de jeu parfait pour l’URBEX ? « Et Liège ! Et l’Italie, pour une tout autre raison : on y trouve beaucoup de sites abandonnés mais très peu ont été vandalisés. Nous avons le projet de nous y rendre. »

L’exploration urbaine consiste à visiter des lieux abandonnés qui ne sont pas forcément libres d’accès ! Si la propriété est abandonnée mais reste privée, que faites-vous ? « Il faut envisager tous les cas de figure : soit on fonce, soit le site a depuis été rénové, soit l’entrée est barricadée, soit les voisins veillent (rire), soit la police risque d’intervenir… On a vécu chacune de ces situations ! »

Quel est l’endroit Urbex photographié qui vous a laissé le souvenir le plus intense ? « Ce sont les prisons. Toutes ces traces, ces mots, ces écrits, ces cris, laissés sur les murs ; ces vies réduites à l’enfermement… C’est un sentiment très difficile à exprimer. Mes photos sont, je l’espère, plus parlantes… »

Terminus

Que s’est-il passé ici ? Pourquoi les occupants sont-ils partis, abandonnant là outils, machines, souvenirs les plus intimes parfois ? Dans « exploration urbaine », il y a exploration. C’est à celle du passé et des traces qu’il laisse que Delphine Buxant & Céline Danloy vouent leur passion pour la photographie. Un livre d’une beauté brute qui s’ouvre le plus souvent sur l’inconnu…

Terminus, aux Editions Racine

“Je ne suis pas une mondaine”

“Je ne suis pas une mondaine”

Mots : Servane Calmant

Photos : DR

Hande Kodja se fait relativement rare au cinéma. C’est dire tout notre plaisir de la voir actuellement à l’affiche de « Music Hole », comédie noire 100% belge bien déjantée. Rencontre avec une actrice bruxelloise discrète et profonde à la fois, à l’agenda 2022 bien rempli.

Inscrite à l’Académie de musique de Bruxelles, notre compatriote Hande Kodja aurait pu devenir pianiste, si elle n’avait préféré monter à Paris pour s’inscrire au Conservatoire National d’Art Dramatique. Un regret ? « Ah la la, vous mettez le doigt sur la plaie. Je joue du piano tous les jours. A tout vous avouer : je peux même jouer pendant des heures. Un regret ? Oui, oui peut-être … »

Si Hande Kodja avait délaissé le grand écran pour la musique, elle nous aurait privés de quelques perles cinématographiques : « Meurtrières » de Patrick Grandperret où elle est Nina, ado fauchée qui va s’attirer pas mal de problèmes, un rôle extrême qui l’a révélée aux pros (le film est à Cannes) et au grand public, « Marieke Marieke » de Sophie Schoukens où elle crève littéralement l’écran en jouant une ado en quête d’amour paternel, qui se perd dans des bras de septuagénaires dont elle photographie les corps dénudés, ou encore « Rosenn » d’Yvan Le Moine, l’histoire d’une jeune femme en proie à la passion sur fond de Grande Guerre… Que de drames ! « Oh, c’est un concours de circonstance car, croyez-moi, je ne passe pas mon temps à explorer les recoins sombres de l’âme ! J’adore aussi les comédies… »

Du 100% Belge

Sophie Schoukens, Yvan Le Moine, Jawad Rhalib, les réalisateurs belges sont tombés sous le regard fascinant de la discrète Hande Kodja. « Je ne suis pas une mondaine, je préfère en effet me perdre en forêt ou dans les rayonnages de la librairie Filigranes qu’arpenter le tapis rouge ! » Mais Hande aime surprendre aussi et brouiller les pistes. Quand on lui demande avec quel réalisateur belge elle aimerait tourner, elle répond sans chercher à réfléchir : « Fabrice Du Welz ! », l’auteur d’une trilogie sur l’amour fou et la violence (« Calvaire », « Alléluia », « Adoration » … ) Et si la trajectoire d’Hande Kodja était bien moins rectiligne qu’il n’y paraît… « Music Hole » du duo belgo-français Gaëtan Liekens et David Mutzenmacher pour preuve ! « C’est déjanté mais intelligent », insiste-elle. « Cette histoire d’un comptable de cabaret miteux qui va tout tenter pour raviver les flammes de l’amour a choisi le ton de la comédie noire décalée et fantaisiste. J’ai pris un réel plaisir à faire partie de l’aventure ! »

Et demain ?

« En 2022, vous allez enchainer plusieurs tournages, le rythme s’accélère, que se passe-t-il ? ». Elle rit. « Ce métier n’est en aucun cas linaire. Je reçois des scénarios évidemment, encore faut-il qu’ils me plaisent ! » Ce fut le cas pour « You Never Know » de la réalisatrice américano-finnoise Victoria Schultz, un film féministe et politique. Le cas aussi pour « The Journal » et « When Whales Cry », tous deux écrits, et réalisés en 2022, par l’Allemande Nora Jaenicke. « The Journal est un thriller psychologique qui nous offre un regard sans vergogne sur les replis les plus sombres de la nature humaine. Quant à « When Whales Cry », le film explore l’impact des secrets de famille sur nos vies. » Et le scénario ultime, celui que l’on ne vous a pas encore proposé ? « Difficile question ! Je dirais, le rôle d’une… pianiste ! » Et Hande Kodja de boucler la boucle.

Un café avec un croissant et quelques confidences, s’il vous plait !

Un café avec un croissant et quelques confidences, s’il vous plait !

Mots : Servane Calmant

Photos : Anthony Dehez

C’est dans un troquet saint-gillois que Thomas Gunzig, chroniqueur, photographe, scénariste et écrivain belge, a rédigé son nouveau roman, Le Sang des bêtes. C’est là aussi qu’il nous a fixé rendez-vous pour une bonne heure de papote sans filtre. Thomas Gunzig nous parle de la force de l’imaginaire et de sa position d’écrivain. De ses hésitations, de ses doutes et de ses ambitions aussi, que ce nouveau chapitre devrait combler, pour sûr .

Lui : « Je vous commande un café ? » Elle : Un thé bio fera l’affaire.

Lui : « Vous êtes bobo ? » Elle : Vous n’avez pas idée, je viens même du Béwé ! Rire.

Et vous ? « J’habite au fond d’Uccle, à la limite de Linkebeek… »

Mais vous n’êtes pas sur vos terres ! « Non, je n’aime pas travailler à la maison. Quand je suis chez moi, c’est pour manger, dormir, m’occuper de mes enfants. J’ai besoin de dissocier vie privée et travail. »

Pourquoi ne pas avoir choisi un espace de coworking ? Ils sont légion à Bruxelles ! « Oh non ! Impossible ! Je déteste travailler dans un endroit dédié au travail. Voir tous ces gens en rang d’oignon qui bossent, ça me déprime vraiment ! »

Oh oh, peut-être n’aimez-vous pas le travail ? « Ah mais je me force à écrire ! »

Même pour vos chroniques matinales sur La Première (RTBF) ? « Evidemment ! Si j’avais le choix, je n’écrirais pas, je me promènerais dans les bois toute la journée ! »

Mais ça ne paie pas ! « Rien à ajouter ! »

Vous ne rêvez pas de devenir écrivain à temps plein et d’abandonner vos casquettes de chroniqueur, de scénariste, de prof ? « Evidemment ! Mais j’ai fait le choix de travailler avec une maison d’édition indépendante, Au diable vauvert, fondée par Marion Mazauric. Je suis chez eux depuis ‘Mort d’un parfait bilingue’. Marion ne me larguera jamais, même si mon roman devait être un fiasco, et je ne la quitterais pour rien au monde. Cependant, ce n’est peut-être pas la meilleure maison d’édition pour faire le buzz à Paris ! »

Vous avez soif de reconnaissance ? « Oui, sans doute ! Gamin, on m’a trop longtemps pris pour un idiot ! Pour revenir à ma chronique sur la RTBF, la seule raison qui me motive à la poursuivre – je l’ai entamée en 2010 – , ce sont les réactions positives du public, pas mes maigres défraiements ! C’est un peu comme une addiction cette reconnaissance… »

Je vous sens un peu amer ? « Non, pas du tout. Consacrer ses journées à une activité qui mêle la recherche, l’émotion, l’échange, l’expérimentation et pouvoir en vivre, c’est une chance extraordinaire. C’est vrai qu’il m’arrive de l’oublier et je me lamente alors sur la charge de travail et les sacrifices que ça représente, mais je me reprends très vite. Je n’ai vraiment pas le droit de me plaindre ».

Be Perfect a bien fait de vous offrir la cover ! Rire. « Oh, oui, merci ! »

On attaque Le Sang des bêtes, votre nouveau roman ? « Allons-y ! »

Vous dédicacez votre livre à vos parents « pour tout ce qu’ils ont fait de travers » ! C’est fort drôle ! Je sens néanmoins poindre un reproche derrière le sarcasme ? « Mes parents qui sont toujours en vie, ont toujours été très aimants mais ils ont parfois voulu trop bien faire. Toujours avec bienveillance et amour certes, mais… Je vous donne juste un exemple : très jeune, j’étais un peu dyslexique et ils m’ont placé dans l’enseignement spécialisé avec d’autres élèves qui avaient des problèmes plus graves que les miens. Et quand j’ai réintégré l’enseignement classique, je ne vous raconte pas mes lacunes…

Vous en voulez à vos parents ? « Non, ils auraient pu être démissionnaires, ils ne l’ont pas été ! Et ce qu’ils ont fait de travers compose l’homme que je suis aujourd’hui ! »

Parlons de Tom, le personnage de votre dernier roman, il est juif par son père, est sportif, a 50 ans, se demande ce qu’il a fait de sa vie. Tom, c’est vous ! « Ahaha, oui, dans tous mes romans, je projette un peu de moi et ce n’est pas toujours intentionnel. Même dans un personnage de femme, il y a parfois une part de moi… Mais dans ce dernier roman, c’est peut-être en effet plus frontal… »

Tom, c’est un anti-héros. Vous aimez particulièrement ces personnages ordinaires en prise avec un quotidien qui les dépasse … « Un anti-héros, c’est quelqu’un de normal sans cape ni pouvoirs spéciaux, ce qui donne évidemment plus de poids à son héroïsme ! »

Pas de super-héros chez Thomas Gunzig, mais des personnages bien frappadingues, comme cette femme qui pense être une vache… « Mais c’est vraiment une vache ! »

Ah ! J’y avais vu une ode à la différence ou une volonté de casser les stéréotypes de genre… « Oui, c’est ça aussi, mais dans ma tête, le personnage de N74 est vraiment une vache. Je dois bien vous avouer que je ne sais absolument pas comment le lecteur va l’appréhender ! Hormis dans ‘Feel Good’, j’ai toujours introduit des éléments décalés, étranges, noirs, dans mes romans. L’imaginaire est l’outil le plus précieux dans un récit ! On peut dire beaucoup de choses à travers le registre du fantastique, bien plus qu’avec l’hyper réalisme ! »

Le traumastisme transgénérationnel de la Shoah est également au cœur de votre nouveau roman… « Oui, mais je ne le ressens pas comme un traumatisme, qui pourrait être handicapant. Au contraire, cette mémoire transgénérationnelle m’a rendu plus fort. Aujourd’hui, je sais que je peux (presque) tout affronter. Je suis devenu un guerrier ! »

Enumérer des détails pour composer un personnage, fait partie de la touche Gunzig. Ce style s’est-il affiné avec le temps ? « Oui ! En tant que romancier, on est souvent dans une recherche stylistique pour imposer une sorte de signature. Avec le temps, j’ai l’impression d’aller davantage droit au but, adieu l’esbroufe et les images formelles pour épater… Je me sens mieux dans une forme d’économie de moyens. Moins, c’est mieux. »

Sans rien dévoiler de l’histoire, vous êtes devenu un auteur résolument optimiste – bravo ! « Oui, je suis beaucoup moins pessimiste qu’à mes débuts ! Peut-être qu’en vieillissant j’ai besoin de trouver un équilibre dans le déséquilibre… Ou à force de regarder mes enfants qui sont formidables dans ce monde qui ne l’est pas, suis-je devenu plus optimiste… Je n’en sais rien ! Ce roman est comme un geste d’amour envers le lecteur. Je souhaite qu’il se sente bien, une fois le livre refermé. Franchement, ça me rendrait infiniment heureux !

Le Sang des bêtes (Au diable vauvert éditions)

Tom, vendeur dans une boutique de protéines pour bodybuilders, est en pleine dépression. A 50 ans, qu’a-t-il fait de sa vie ? Témoin d’un acte de violence, il va sauver une inconnue qui prétend être une vache, la ramener chez lui et perturber le quotidien de tous, de sa femme qui ne le rend plus heureux, de son fils tout juste séparé de sa copine et de son père, juif marqué par la Shoah et malade d’un cancer.

Avec les membres de la famille de Tom, Thomas Gunzig fait une description lucide de son temps. Son roman bref et impeccable se dévore sur le corps, le couple, la vie, vieillir, aimer, durer, rester vivants, qui alterne avec un talent et un rythme parfait le rire, la lucidité, le désenchantement, le bonheur… Drôle et profond, le plus sensible et personnel des livres de l’auteur.

En librairie le 6 janvier, date de sortie également de « Feel Good » en format poche.

Les œuvres versatiles de Lou van ’t Riet

Les œuvres versatiles de Lou van ’t Riet

MOTS : Agnès Zamboni

photos : Eline Willaert

(Courtesy Galerie Aliénor Prouvost)

Les triptyques de cette jeune plasticienne, combinant formes géométriques et couleurs, invitent les spectateurs à sortir de leur passivité et à interagir. Attention, il est permis et même recommandé de toucher !

Comment est venue l’idée de travailler sur l’interaction ? Après avoir étudié l’architecture et le design à Bruxelles et à New York, j’ai travaillé dans une galerie d’art, la Chamber Gallery, pendant plusieurs mois. Cette expérience m’a permis d’observer les visiteurs qui ne passaient pas plus de 5 à 10 secondes devant les œuvres. Je trouvais cela frustrant, aussi pour les artistes. J’ai eu envie de retenir l’attention du public, susciter sa curiosité, briser la glace, provoquer des réactions, des échanges et surtout sortir du « Do not touch » qui emprisonne les œuvres d’art.

Mes triptyques sont fabriqués en tôle d’acier thermolaqué. Ils sont donc très solides et peuvent être aisément manipulés. Ils peuvent être exposés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Comment le public réagit-il devant vos œuvres ? Les retours sont très positifs même de la part des amateurs d’art classique. Il faut prendre le temps d’expliquer ma démarche pour que les visiteurs interagissent avec les œuvres : ouvrir et fermer les volets, prendre du recul, observer les œuvres sur différents angles et engager la conversation les uns avec les autres. En les contemplant, ils décèlent les ombres, s’approprient les œuvres et les réinventent. Les enfants, en général, adorent et ils sont très sensibles et réceptifs à cette nouvelle démarche !

Quelles artistes ont inspiré ce travail ? J’admire plusieurs artistes mais il n’y en a une en particulier qui m’a plus influencé que les autres.

Je me rappelle avoir été fortement marquée par les œuvres abstraites et minimalistes de Carmen Herrera au Whitney Museum en 2016. J’aime le fait qu’elle exploitait la peinture comme un élément architectural. Tout comme le faisait Kelly Ellsworth, que j’admire beaucoup également. Son approche minimaliste des formes, des couleurs et du volume me parle. Je suis aussi très touchée par le travail monumental de Richard Serra, face auquel on se sent souvent minuscule. On peut explorer ses sculptures, les contourner et les contempler de plusieurs manières. Plusieurs personnes ont déclaré que mon travail ressemblait à celui de Donald Judd. C’est pour moi un énorme compliment !

Que représentent vos créations ? Par les couleurs choisies, elles synthétisent des souvenirs de paysages et de voyages. Par exemple, l’œuvre que j’ai intitulée Rurrenabaque, avec ses tons de vert, jaune et bleu, est inspirée par les paysages de la forêt tropicale bolivienne. Le triptyque Noon, composé de deux beiges et d’un bleu, évoque le sable sec et mouillé de la Mer du Nord. Celui baptisé Midnight, avec ses bleus denses et profonds, évoque le même paysage éclairé par la lumière de la lune, la nuit. Le Glacier 3000, entièrement blanc, mat et brillant, joue, quant à lui, sur les différentes textures. Montréal évoque les couleurs de l’automne et de l’été indien. Fermé, il affiche le vert et le brun. Ouvert, il offre le rouge, le jaune et l’orangé.

Lorsque je lance un nouveau triptyque, je commence par faire plusieurs croquis, jusqu’à ce que je trouve une forme avec un bel équilibre, aussi bien fermé, à moitié ouvert et entièrement ouvert.

Ensuite, je réalise une maquette, avant de faire le plan final. C’est indispensable de voir l’espace que l’œuvre va occuper, aussi bien accrochée sur le mur que présentée dans l’espace.

Quels sont vos projets ? Après mon premier solo show « Minimalist landscapes » à la galerie ixelloise Aliénor Prouvost au printemps dernier et une expo à la MDZ Gallery à Knokke en juin. J’ai eu la chance de présenter mes œuvres à Paris dans le cadre de la foire «Bienvenue Design» à l’hôtel la Louisiane à l’occasion de la Paris Design Week. En ce moment j’expose une œuvre chez B-Collective à Bruxelles, jusqu’au 21 novembre 2021. Je vais également présenter deux œuvres à la «Belgian Art and Design Fair» qui aura lieu du 7 au 10 octobre, à Gand.»

Le Vaudeville Plus de 137 ans et pas une ride

Le Vaudeville

Plus de 137 ans et pas une ride

Mots : Ariane Dufourny

Photos : Anthony Dehez

Le Vaudeville semble avoir eu mille vies depuis sa construction en 1884. Tour à tour café-chantant, théâtre qui accueillit « Bossemans et Coppenolle » et discothèque (les nuits du Vaudeville, que de souvenirs !), cet endroit mythique abrite désormais une salle évènementielle et des chambres d’hôtes gérées par Choux de Bruxelles.

Le théâtre du Vaudeville fut construit en 1884 au sein des galeries Saint-Hubert à Bruxelles, mais son histoire architecturale remonte à 1846 lorsque l’architecte Jean-Pierre Cluysenaer, figure de proue de l’éclectisme, conçut l’un des premiers marchés couverts de Bruxelles. Il imagina une imposante verrière afin d’apporter de la lumière naturelle au passage, et évoquer la vente en plein air ; la structure de la verrière composée de colonnes en fonte est d’ailleurs toujours visible de nos jours au Vaudeville.

Inauguré le 14 novembre 1847, le Marché aux Fleurs qui s’adressait à une clientèle différente de celle du Marché aux Herbes ne répondit pas aux attentes financières de la société des Galeries. Dès lors en novembre 1851, il fut transformé en café-chantant et dénommé : le Casino Saint-Hubert. Il devint donc la seconde salle de spectacle après le Théâtre des Galeries, dont la construction remonte en 1847. Dirigé par le Conte de Juvigny, un Français exilé à Bruxelles, l’ambiance y fut très chaude ! Le public assistait à un spectacle, bière à la main, pommes de terre rôties pour l’accompagner. Il connut une existence éphémère à l’instar de la plupart des cafés-concerts bruxellois de l’époque…

En 1872, à l’initiative de Léopold Boyer, un ancien ténor qui y avait fait ses débuts, les lieux se transformèrent en théâtre doté de loges, de baignoires et d’un balcon. Pourvu d’une décoration orientale, il rouvrit sous le titre de « Spectacle-concert des Bouffes Bruxelloises » et fut consacré à l’opérette et au vaudeville, tout en ne rompant pas ses habitudes de café-concert où le public continua à consommer et s’amuser.

Le Théâtre du Vaudeville venait de naître !

Le 28 octobre 1884, afin d’assurer la sécurité du public et du personnel, la salle des Bouffes fut transformée en véritable théâtre avec de vastes dégagements. Le Théâtre du Vaudeville venait de naître ! Il présentait un décor en plâtre néoréaliste tel que les théâtres d’inspiration italienne. On y découvrait des cartouches portant les noms d’illustres auteurs, des putti musiciens (angelots -nda), une lyre d’Apollon, un sceptre de bouffon. Le plus marquant était sans conteste, le plafond en forme de coupole qui était supportée par quatre caryatides (statues de femmes qui font office de colonnes-nda) aux allures aussi suggestives que les pièces libertines qui se jouaient au Vaudeville.

En 1926, afin d’aménager les accès, un magasin placé à droite servit de foyer et de hall d’entrée. Ses motifs floraux et géométriques de style Art déco subsistent encore de nos jours.

Durant des décennies, le Vaudeville fut consacré au théâtre de boulevard, à la revue et la zwanze (type d’humour gouailleur associé à Bruxelles-nda) et aux spectacles mémorables à l’instar de « Bossemans et Coppenolle » qui y fut présenté pour la première fois le 25 février 1938. De célèbres artistes tels Juliette Gréco, Bourvil, Raymond Devos ou encore Fernand Raynaud foulèrent ses planches.

Une discothèque qui agita le tout-Bruxelles !

Après la faillite du théâtre, il fut loué durant vingt ans à Jean-Marie Ravet, plus connu sous le nom de « Yannick du Vaudeville ». Il le transforma en dancing qui agita le tout-Bruxelles. On lui a demandé de nous raconter « ses années Vaudeville ».

Yannick Ravet, qu’avez-vous vu en pénétrant la première fois au Vaudeville ?

Son superbe plancher en chêne, ses dorures, ses angelots, ce côté florentin… Un théâtre merveilleux, magnifique, que j’avais cherché pendant des années.

En quelle année avez-vous ouvert le Vaudeville ?

En mille neuf soixante- quatorze, j’avais 40 ans (Yannick est d’origine française comme le Conte de Juvigny qui, avant lui, avait allumé le feu – nda).

Donc en 1974, vous avez transformé le théâtre en discothèque ?

Le théâtre était dans un état lamentable, les éclairages étaient même arrachés! J’ai entrepris des travaux de replâtrage, notamment pour les moulures qui

manquaient, et redonné ce côté lumineux du théâtre avec ses fresques, ses blasons. J’ai refait les loges. Ensuite, mes amis ont décidé d’ouvrir le lieu à la « high society ». L’idée ne me plaisait guère et ça n’a d’ailleurs pas été une grande réussite. Alors j’ai pris un virage à 180° et fait du Vaudeville, un rendez-vous populaire. Le succès a été incroyable : j’ai vu revenir tous les clients du Kiosque et du Cinéma, mes précédents Club privés. Au Vaudeville, se rencontraient les noctambules du haut et du bas de la ville, une incroyable mixité !

Parlez-nous de la piste de danse (qui surplombait le bar), façon « Saturday Night Fever » durant les années disco.

J’en fus l’architecte, le maître d’œuvre. La piste ressemblait à une couronne, que j’avais fait réaliser sur mesure par un ferronnier. C’était une continuité de la scène du théâtre qui servait déjà de piste de danse …

A la fin du disco, pourquoi avoir retiré cette fameuse piste de danse ?

A cette époque, toutes les pistes de danse étaient en contrebas et ça m’avait influencé. C’était une erreur.

Votre concession, 1974-1994 ?

Oui, 20 ans de concession ! Les 3 dernières années ont connu les fantastiques soirées folles du Vaudeville avec Maman, Marco et leurs amies …

Le Vaudeville était une adresse incroyable, fréquenté par de nombreuses stars du showbiz !

Ce soir je dors chez Loulou ou Baudelaire ?

Quelques années plus tard, le metteur en scène Daniel Scahaise (qui fut plus tard, de 1998 à 2015, directeur du Théâtre des Martyrs-nda) redonna vie à la salle de spectacle. En 1999, de minutieux travaux de rénovation furent entrepris par le bureau d’architecture bruxellois A2RC et scrupuleusement supervisés par la Commission royale des monuments et sites.

Son faste retrouvé depuis 2003, le théâtre du Vaudeville est géré par la société évènementielle Choux de Bruxelles. Il est loisible de louer les lieux pour un évènement et même de prolonger le plaisir dans l’une des splendides chambres d’hôtes répondant aux noms de Loulou, Black and White, Magritte, Apollinaire, suite Victor Hugo (celles-ci sont côté cour) et Rimbaud, Explorateur, Diva ou encore suite Baudelaire qui ont toutes vue sur la spectaculaire Galerie de la Reine.

Nous remercions Thierry Dhulsters qui gère le site avec passion et a mis les archives du Vaudeville à notre disposition.

Philippe Francq envoie Largo Winch dans l’espace

Philippe Francq envoie Largo Winch dans l’espace

Mots : Servane Calmant

Photos : DR

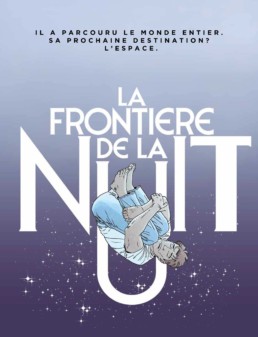

L’éthique et l’écologie dans l’entreprise, les nouvelles technologies et le marché spatial. Oui, le milliardaire rebelle est plus que jamais au coeur des enjeux d’aujourd’hui. On en parle avec Philippe Francq, à l’occasion d’une exposition de crayonnés du dessinateur belge à la galerie Huberty & Breyne à Bruxelles et de la sortie du 23e album de Largo Winch, « La frontière de la nuit ».

L’expo Largo Winch à la galerie Huberty & Breyne, place du Châtelain à Bruxelles, est exceptionnelle ! On y voit des dizaines de crayonnés à la mine de plomb, plus extraordinaires et virtuoses les uns que les autres et tous issus de Largo Winch, série monumentale aux 11 millions d’albums vendus. De « L’Héritier » paru en novembre 1990 au 23e album, « La frontière de la nuit », sorti il y a quelques jours à peine. Mardi 9 novembre, jour du vernissage de l’exposition, on y a rencontré un Philippe Francq visiblement heureux et détendu.

L’histoire spatiale démarre dans les années 50 et connaît son apogée en 69. Pourquoi avoir attendu 2021 pour lancer Largo dans les étoiles ? Parce que l’immense engouement suscité par les premiers pas sur la lune est retombé peu à peu. Cette aventure qui avait pour but d’asseoir la supériorité des grands états a été un véritable gouffre financier. Sans taire les déboires de la NASA fin des années 80 avec la désintégration en vol de Challenger quelques secondes après son décollage. La NASA a donc peu à peu abandonné la lune et a lancé des satellites, mais cette histoire-là n’intéressait pas le grand public. Qui a suivi la construction et l’assemblage module par module de l’ISS (l’International Space Station – nda) ? Le grand changement, il vient du NewSpace, et j’en parle dans « La frontière de la nuit ». Avant l’espace était réservé aux grandes nations spatiales comme les Etats-Unis et la Russie ; aujourd’hui, il est également accessible à des riches entrepreneurs et investisseurs privés. Les Richard Branson, Elon Musk, Jeff Bezos étant les acteurs les plus emblématiques du NewSpace. Envoyer Largo sur mars aurait paru trop futuriste, mais le voyage touristique autour de la terre m’a paru un excellent sujet, j’en ai parlé à Eric Giacometti … Dès la première page de « La frontière de la nuit », le lecteur découvre Largo en train de flotter en apesanteur dans une navette.

Le tourisme spatial, ça vous tente ? Si j’en avais les moyens et en bonne compagnie, oui, pour l’expérience.

Le principal moteur de l’évolution de Largo Winch, c’est finalement le monde qui l’entoure… Tout à fait, Largo Winch n’évolue pas, il reste invariablement « smart », mais le choix d’ancrer la BD dans le monde d’aujourd’hui constitue un fabuleux terrain d’exploration et de jeu. Le voyage de Branson à la frontière de l’espace, en juillet dernier, m’a clairement influencé.

En 31 ans de co-existence, les vies de Largo et de Philippe Francq sont étroitement liées ! Qu’a réalisé Largo que vous regrettez de ne pas avoir (encore) fait ? J’ai plus ou moins réalisé tous mes rêves. J’ai dessiné des hélicoptères dès le début de la série et en discutant avec un instructeur, je lui demande de faire un vol d’essai, il me passe les commandes… Depuis j’ai passé ma licence de pilote ! Un rêve devenu réalité.

Ce 23e album, La frontière de la nuit, dénonce aussi le travail des enfants derrière notamment la production des batteries électriques… Largo Winch reste un rebelle, un contestataire. Et vous ? Oui, probablement un peu, mais bien moins que mon personnage ! Rire.

L’expo Largo Winch à la galerie Huberty & Breyne, invite à voir des dizaines d’esquisses et croquis. Votre dessin a également évolué… Je me suis plongé dans mes archives et oui, à la vue de tel ou tel dessin, j’ai noté quelques changements, car le regard que je porte sur les choses a évolué. Au fil du temps, j’ai notamment compris ce que signifiait être élégant en costume, moi qui, jeune, n’en avais jamais porté ! Et je n’ai plus forcément besoin de dessiner des plantes dans tous les appartements urbains de Largo ou dans les bureaux du groupe W. Je suis un homme de la compagne qui a appris, au fil du temps, à appréhender les villes différemment !

La frontière de la nuit

En visite incognito dans une mine d’étain en Indonésie, Largo Winch découvre avec stupeur que l’une de ses propres filiales emploie des enfants pour fournir des composants essentiels à nos smartphones. Une découverte qui encourage le milliardaire à faire évoluer le groupe W vers une économie plus éthique et plus verte, sans négliger toutefois les technologies de pointe, en particulier les marchés spatiaux …

Un récit intrigant et un Largo plus que jamais en phase avec son époque, où cohabitent économie verte, technologie de pointe et fils spirituels d’Elon Musk. Suite et fin du diptyque avec Le Centile d’Or, 24e album prévu en novembre 2022.

Aux éditions Dupuis.

La banque Puilaetco défend un mécénat culturel contemporain

La banque Puilaetco défend un mécénat culturel contemporain

Mots : Agnès Zamboni

Photos : DR

Christine Mostert, Art advisor intégrée à la banque privée Puilaetco depuis 10 ans, forte de son expérience de 20 ans chez Christie’s et d’une activité de conseillère auprès d’un collectionneur privé, a initié un partenariat qui associe la découverte d’un bâtiment remarquable du XXe siècle avec celle d’une artiste en résidence. Une action qui s’inscrit dans la continuité pour soutenir de jeunes créatifs tout en faisant la connaissance d’une œuvre majeure de l’architecture du XXe siècle.

Pourquoi avoir choisi la résidence Van Wassenhove ?

Ce bijou d’architecture isolé dans une magnifique région de Flandre mérite d’être mieux connu. Nous avons souhaité ouvrir les portes de ce lieu qui n’a jamais été accessible au public en permanence. Construction avant-gardiste des années 1972-74, son cadre exceptionnel nous permet de rencontrer nos clients autour de la création contemporaine, en ouvrant le champ de l’art qui n’est pas réservé qu’aux œuvres de peinture et de sculpture.

Comment a été sélectionné l’artiste ?

Un jury de professionnels a examiné la centaine de dossiers reçus avant de choisir l’artiste slovène, résidant à Paris, Meta Drčar. Elle intègrera pour un mois, du 16 novembre au 15 décembre 2021, la résidence Van Wassenhove. Ses sculptures performatives entrent en dialogue avec les lieux qu’elle investit pour créer une interactivité avec l’architecture et encourager l’engagement spatial du spectateur. A travers ses recherches, l’artiste analyse comment les mouvements du corps répondent aux différents facteurs de l’environnement et questionne nos façons de voir et de ressentir une proposition architecturale.

Comment a débuté ce partenariat ?

Au décès de son propriétaire en 2012, la résidence Van Wassenhove a été léguée à l’université de Gand qui a confié sa gestion au Musée Dhont-Dhaenens. Depuis 4 ans, nous sommes partenaires de ce musée, avec, désormais, le nouveau directeur Antony Hudek désireux d’exploiter les atouts de son institution. Il ne s’agit pas seulement de saisir des opportunités évènementielles mais aussi d’apprendre à connaître nos clients dans un contexte différent, de partager la mission culturelle du musée, de faire se rencontrer des collectionneurs et de susciter la curiosité de nos collègues.

Comment concevez-vous votre métier ?

Les institutions culturelles ont besoin de soutien pour que leur mission soit appuyée et que leur public soit renouvelé. Nous réalisons régulièrement des visites avec nos clients et nos collaborateurs. Outre la banque privée Puilaetco, nous avons associé à ce partenariat le courtier d’art Eeckman, qui accompagnait déjà le musée. Axel Vervoordt soutient également cette résidence. Il nous semble important de rencontrer nos clients dans un contexte différent de celui attendu par notre métier de banquier. Dans son questionnement du monde, la création contemporaine attise notre curiosité intellectuelle et nous ouvre au sensible et à l’émotion. En cela, elle privilégie ces connexions. Cette démarche s’inscrit parfaitement dans l’approche de la gestion de patrimoine telle que nous la défendons chez Puilaetco : construire avec nos clients une vie plus enrichissante.

Encadré : Une maison radicale en pleine campagne

La résidence Van Wassenhove a été construite au début des années 1970 par Juliaan Lampens pour le professeur de mathématiques, passionné d’art et d’architecture, Albert Van Wassenhove. Immergée dans la nature, et située dans la commune de Sint-Martens- Latem, elle présente des lignes simples en béton brut adoucies par la chaleur du bois et les jeux de lumière. A l’intérieur, pour son propriétaire célibataire qui l’a habitée seul, l’architecte a dessiné des volumes figurant les principales formes géométriques. L’espace de repos et la chambre tracent un cercle, la cuisine décrit un triangle et le bureau, un carré. Cette œuvre manifeste a amorcé un virage dans le parcours de l’architecte qui, grâce à la liberté laissée par le maître d’ouvrage, a rejoint les grands noms de l’architecture moderniste et brutaliste comme Le Corbusier et Ludwig Mies van der Rohe. A ses murs en béton banché, fabriqués à partir de coffrages en bois portant l’empreinte du veinage des planches, s’ajoutent un auvent, une table de cuisine façon autel et un palier, faisant référence à la Chapelle d’Edelare, imaginée par le même architecte. Le lieu, offrant une atmosphère monacale, sans attribut décoratif, a été rénové, en 2015, grâce au concours des collectionneurs privés Miene et Philippe Gillion.

Laura WANDEL… Un cinéma corps à cœur

Laura WANDEL… Un cinéma corps à cœur

Mots : Frédérique Morin

Photos : Alice Khol

On le prédit, Laura Wandel ira loin. Ce que l’on pouvait déjà se dire, il y a 7 ans, quand elle réalise son deuxième court métrage, Les Corps étrangers qui se retrouve en compétition officielle à Cannes après que la jeune femme, diplômée de l’IAD, l’a envoyé, sans trop y croire, comme une bouteille à la mer !

Cannes toujours pour son premier long métrage, Un Monde, présenté dans la sélection Un Certain regard et qui repart en juillet dernier avec le prix FIPRESCI des critiques de cinéma internationaux.

Un Monde, c’est une plongée dans le monde de l’enfance et de l’école à laquelle nous invite Laura Wandel. Une plongée que l’on va vivre à la suite de Nora, une petite fille de 7 ans qui aujourd’hui entre en primaire. Filmé à hauteur d’enfant, la caméra virtuose de Laura Wandel nous offre une expérience immersive impressionnante autant qu’elle donne à voir la cruauté d’un monde, celui de l’enfance, miroir de celui des adultes.

L’interprétation est en tout point remarquable à commencer par Maya Vanderbeque (Nora), de tous les plans, sidérante de naturel.

Rencontre avec une jeune femme gracile et déterminée dans un café, place Fernand Coq à Bruxelles, par un bel après-midi d’été.

À quel moment le cinéma est entré véritablement dans votre vie ?

Ma première claque cinématographique, j’avais plus ou moins 16 ans. Autant que je me souvienne, deux films m’avaient énormément marqué à ce moment-là ; c’est Japón de Carlos Reygadas et Jeanne Dylman 23, rue du commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman. Plus qu’intellectuellement, j’ai véritablement ressenti ces films physiquement… une expérience bouleversante. Je me suis dit : c’est cela que je veux faire. De là j’ai vu de plus en plus de films. Et quand on commence à vraiment s’intéresser au cinéma, ça n’a plus de fin !

Comment s’est passé l’élaboration de Un Monde votre premier long métrage ?

J’ai toujours besoin d’aller observer les lieux qui m’intéressent. J’ai passé des mois à regarder les enfants jouer dans différentes cours de récréation, pour voir comment aujourd’hui ça se passe. J’ai rencontré beaucoup de monde : des directeurs d’école, des instituteurs, des professionnels de l’éducation, des parents, des enfants… J’ai assisté à des médiations.

J’ai besoin d’envisager mon histoire le plus largement possible, pour ensuite partir d’un point de vue en particulier. Et je pense que tout part d’une volonté de s’intégrer à une communauté. Je suis partie de mes intuitions … et mes observations ont conforté mes intuitions !

Pour ce qui est de l’écriture, je suis très lente ! ça m’a pris 5 ans. Le tournage a été reporté d’un an, afin de boucler le financement du film. Puis le Covid a fait que nous avons dû attendre encore un an avant que le film puisse sortir en salle.

Pourquoi ce choix de l’école pour ancrer votre histoire ?

L’école, pour un enfant, c’est le premier moment en dehors de la famille. Il doit en déchiffrer les codes, s’adapter. J’ai l’impression que c’est aussi là que les choses s’ancrent en nous ; celles qui plus tard vont influencer notre rapport au monde et aux autres.

Votre caméra est étonnamment expressive

J’ai essayé que le film soit très immersif pour le spectateur. Que le spectateur puisse le vivre au travers de son corps et pas seulement intellectuellement. Pour moi, le cinéma c’est ça. Pour être au plus proche de la perception de Nora, on s’est dit que le mieux était de rester à sa hauteur, de montrer finalement très peu de ce qu’il y a autour d’elle, de presque l’enfermer. C’est ce que permet le hors champ… que j’adore travailler !

Comment avez-vous choisi les comédiens, notamment Karim Leklou, le père de Nora dans le film et Laura Verlinden qui joue son institutrice ?

Je fonctionne par flashs, souvent après avoir vu ces acteurs ou ces actrices au cinéma. Je sais que j’ai envie de travailler avec eux… je ne leur fais jamais passer de casting ! J’ai été très heureuse que tous aient accepté mon invitation.

Avez-vous déjà un prochain film en tête ?

Oui, avec encore un lieu clos ! … Si tout va bien, le milieu de l’hôpital.

Avec un endroit fermé, j’ai l’impression de pouvoir faire vivre les choses de manière viscérale, que l’on est au plus près des choses. Je pars d’un microcosme, parce que pour moi il fait écho au fonctionnement de la société, au reste du monde.

Sophie Cauvin, entre terre et mère

Sophie Cauvin

Entre terre et mère

Mots : Agnès Zamboni

Photos : Mireille Roobaert

Elle a choisi la terre pour transmettre un message universel, rendant hommage à la beauté de la nature, sa force et sa violence. Un message universel qui n’a pas d’âge et se défie des mouvements artistiques.

Pourquoi avoir opté pour ce médium, la terre ?

Il y a 30 ans, lors d’un voyage en Egypte, j’ai rapporté comme un trésor, ma première terre chargée d’histoire et de symbolique. J’ai compris à partir de ce moment que c’était le médium ultime de ma quête. Ensuite, au fil du temps, j’en ai ramené de presque tous les continents. A travers mes œuvres, c’est l’histoire de l’homme, sa genèse que je raconte. Ces terres représentent une valeur symbolique très forte, l’universalité originelle et fragmentée, au fil des siècles, avec la création du langage et le développement de l’individualité. Aujourd’hui, en les mélangeant sur une toile, je reviens à l’homme, à sa source.

Comment votre travail a-t-il évolué ?

Mes premiers châssis 3D témoignent de mon désir d’occuper l’espace. Toiles et sculptures, toutes mes œuvres convergent vers la même volonté. J’ai commencé à explorer la spatialité, la lévitation, la déstructuration avec des projections de formes géométriques, des figures en acier soudé qui sortent du cadre, afin d’apporter une dimension, donner plus de profondeur à l’œuvre et aller dans l’espace infini du mur blanc. Je les ai associées à des surfaces et aplats travaillés par strates, pour composer des paysages entre ciel et terre. Cette terre est le fondement de mon travail et accompagne depuis longtemps mon cheminement. Aujourd’hui, avec la céramique – terre transformée par le feu – je crée des vases et des réceptacles explorant la notion de vide et de plein. Mais surtout, j’évolue vers des pièces plus monumentales, avec des éléments magmatiques et volcaniques. J’intègre aussi des éléments en terre cuite, dans mes tableaux, pour leur donner plus de force. La terre dans tous ses états… magique et alchimique. J’associe également des minéraux, des pierres qui possèdent un grand pouvoir énergétique et donnent un éclat particulier aux oeuvres. Ces trésors et bijoux, offerts par la planète, me fascinent.

Comment vous définissez-vous en tant qu’artiste ?

Depuis longtemps, en tant qu’artiste, je m’interroge sur les mêmes sujets intemporels et je me confronte aux questions fondamentales de notre passage sur cette terre. Je suis passionnée par la philosophie, la science, la mathématique, la spiritualité, la cosmologie. Mon travail met en lumière toutes ces interrogations, hors du temps, sans âge, avec des éléments naturels, à la recherche d’un équilibre entre esprit et matière. Je transforme, grâce à l’érosion du sable, par le biais de l’eau ou du feu, la materia prima. J’essaie de retranscrire la force des éléments, du torrent au volcan, du céleste et de l’astral. C’est l’écriture de la nature et non la mienne. La nature est mon maître et mon modèle. Humblement, je façonne la terre à ma manière et essaye de lui donner une deuxième vie, celle de ma lumière intérieure.

Alors, comment marquer son temps ?

J’ai connu trois chocs artistiques qui m’ont fait réfléchir sur l’ultime message… Le premier en visitant une exposition aux Pays-Bas et en rencontrant le regard saisissant d’un bourgeois peint par Rembrandt, fort de l’énergie intacte de l’âme ; le second en observant un gisant de Camille Claudel, ou la chair c’est transformée en émotion pure et le troisième en découvrant, dans une alcôve du British Museum, une sanguine de « La Vierge à l’Enfant » de Léonard de Vinci, ou l’Amour et la compassion sont au-delà des traits. Au-delà de la vie et de l’énergie qui jaillissaient du coup de pinceau, d’un burin, j’ai compris que l’art avait alors atteint la dimension du « Sacré ». Une dimension qui relie tous les hommes sans devoir communiquer une intention car cette dimension suprême est intemporelle, sans langage, et touche notre universalité, notre âme et notre cœur.

Essayez-vous de donner une identité à vos œuvres ?

J’ai récemment mis en œuvre une série de plaques en terre glaise sur lesquelles je travaille le souffle de la force, avec mes mains et mes pieds, pour retrouver une gestuelle primitive et imprimer à la terre un impact et les traces de mouvement. Je me sers de ma pratique des arts martiaux pour communiquer une énergie brute et intacte. C’est la première fois que la main de l’homme apparaît dans mon œuvre. Avec la terre, l’infini s’ouvre à moi. Dans mes projets, l’envie aussi de donner un nouvel élan aux arts de la table avec des pièces de vaisselle hors normes, brisant les codes, conçues en collaboration avec des chefs qui les choisissent comme écrins pour présenter leurs créations, lors de dîners privés et d’exception. Dans ce travail, toujours en communion avec la terre que je déchire et j’arrache pour créer des formes innovantes, cuites au four jusqu’à obtenir des couleurs de lave et de charbon, je retrouve aussi l’essence des matières qui ont traversé le temps.

Sophie Cauvin exposera à partir du 15 septembre à la Macadam Gallery, à Bruxelles, puis organisera un show collectif inédit dans son atelier et galerie, en octobre 2021. Enfin en novembre 2021, son travail sera aussi présenté à la Galerie Sophie Scheidecker de Paris

Alia Cardyn En quête d’humanité

Alia Cardyn

En quête d’humanité

Mots : Ariane Dufourny

Photos : Astrid di Crollalanza

Alia Cardyn, ancienne avocate bruxelloise, maman de trois enfants, consacre désormais son temps à l’écriture. Ses romans émouvants, écrits avec passion et sincérité, se doivent d’être lu sans modération. Le premier, « Une vie à t’attendre », est lauréat du prix des Lecteurs des magasins belges Club en 2016, quant à « Mademoiselle Papillon », il rend hommage aux femmes qui ont l’audace d’incarner le changement. On peut déjà prédire que son cinquième, « Archie », sera un best-seller. Profond, bouleversant, percutant à l’instar de sa couverture. Mon coup de cœur absolu de la rentrée littéraire belge 2021 !

Vous avez écrit « Archie » en plein confinement. Est-ce la réaction de votre fille face aux devoirs facultatifs qui vous a inspirée ?

Le sujet du roman, je l’avais avant le confinement, mais ce temps de pause octroyé aux enfant était un joli signe de la vie, qui a donné une vitalité supplémentaire à mon expérience de l’école démocratique. Durant six mois, j’ai eu la chance immense de pouvoir adapter mon rythme professionnel à celui de mes enfants, de les voir jouer dans le jardin à et construire leur vie comme ils l’entendaient. Quel enrichissement pour eux et pour moi !

Vous prônez la pédagogie démocratique qui vise à offrir la liberté dans l’apprentissage. Qu’apporte-t-elle de mieux à l’éducation traditionnelle ?

Comme beaucoup de pédagogies, c’est plus en termes d’atouts qu’il faut l’analyser : dans l’approche démocratique, on ignore qui est le maître et qui est l’élève. Les rapports de domination sont gommés, même si c’est compliqué car ils sont présents dans tous les pans de la société. Pourquoi ne fonctionnerait-on pas de façon plus démocratique en donnant la voix à chaque élève ? En écrivant ce livre, j’ai réalisé que pour être heureux il faut savoir faire des choix et avoir confiance en soi, or ce n’est pas forcément au programme de l’éducation traditionnelle !

Qu’espérez-vous pour la nouvelle génération ?

Que la pédagogie se focalise davantage sur le bien-être de l’enfant et de l’enseignant qui fait ce métier par passion. Réinventer notre école pour qu’elle soit en adéquation avec cette génération fabuleuse qui arrive et qu’elle se soucie de l’épanouissement des professeurs. Ca me choque que notre société sous-finance notre enseignement, alors qu’il est prouvé qu’un système scolaire qui fonctionne bien permet de faire des économies, en préservant notamment la santé mentale. C’est en choisissant un métier qui nous plait que l’on peut arriver à le réussir !

Ancienne avocate, ne regrettez-vous jamais votre ancienne profession ?

Vraiment jamais ! Étant hypersensible, autant j’étais passionnée par le jeu intellectuel ; autant sur le plan humain, je n’étais pas à ma place. J’ai même pensé que j’avais fait le mauvais choix d’études, de carrière et que j’avais raté ma vie. Il y a eu tout un cheminement pour arriver au métier d’écrivain que j’adore.

Qu’est-ce que l’écriture vous apporte ?

J’ai toujours voulu faire un métier de défense des droits humains. Je veux aborder dans mes romans des sujets que je trouve essentiels et qui sont trop peu accessibles. Mes interviews d’experts multiplient la richesse des points de vue que j’essaye de transmettre aux lecteurs qui vont lire mes romans.

De manière générale, quels sont les éléments déclencheurs qui inspirent vos romans ?

Il y a toujours, en filigrane, l’importance de l’égalité dans notre société, la volonté d’effacer les rapports de domination et aussi la résilience et le non- jugement.

Pourquoi avoir choisi la Bretagne en toile de fond ?

J’adore la Bretagne que je trouve sublime. J’y étais lorsque j’ai imaginé ce scénario. C’était le cadre parfait pour qu’Archie puisse aller à la rencontre de sa grande beauté. La nature nous permet de nous connecter à toutes nos forces. La beauté extérieure nous renvoie à la beauté intérieure.

Comment se construire quand vous connaissez l’enfer dès votre naissance ? Quel message voulez-vous faire passer ?

S’il y a des puits de lumière dans une vie, elle n’est pas perdue. On peut tous être ces puits de lumière pour quelqu’un d’autre. Ca peut tout changer !

Vous brossez deux portraits de femmes, une mère toxicomane et une infirmière bienveillante. Tout parait les opposer, pourtant chacune lutte comme elle peut contre ses démons. La culpabilité peut-elle détruire un individu ?

La culpabilité est très nocive pour la santé et est contre-productive. Elle bouffe notre énergie au lieu de nous permettre d’avancer. Il faut la remplacer par une saine remise en question.

Archie, votre cinquième roman sort le 14 octobre 2021. Peut-on espérer un sixième roman pour 2022 ?

Certainement ! Même si je ne connais pas encore le mois de sa sortie. D’ici là, en novembre 2021, paraîtra mon premier album jeunesse qui m’a été commandé par une cheffe de service de néonatologie, parce qu’il n’existe pas de livre pour la fratrie des prématurés. Et en février 2022, sortira l’album jeunesse sur « Mademoiselle Papillon », ma plus grande évidence de mon parcours d’écrivain.