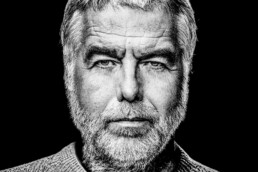

Serge Anton - Révèle l’âme humaine dans EMOTIONS

Serge Anton

Révèle l’âme humaine dans EMOTIONS

Mots : Olivia Roks

Photos : Serge Anton

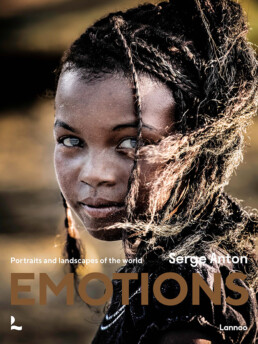

À travers EMOTIONS, son tout dernier ouvrage, le photographe Serge Anton poursuit son exploration sensible de l’humanité. Avec la force silencieuse de ses portraits en noir et blanc ou en couleurs, il capte l’indicible : une ride, un regard, un frisson. Des fragments d’âme révélés par l’objectif. Un livre profond, brut et bouleversant, qui célèbre l’universel dans la singularité.

Votre livre Faces avait conquis le public en 2017. Aujourd’hui, vous nous étonnez à nouveau avec Emotions. Au fil des pages, que réserve ce deuxième ouvrage ? Toutes les photographies en noir et blanc ou en couleurs que vous retrouverez dans Emotions sont nouvelles, elles ne sont pas parues dans Faces. Certaines ont été prises dernièrement, d’autres viennent de mes archives. Mais toutes ont été prises dans mes pays de prédilection que j’affectionne particulièrement comme le Maroc, l’Ethiopie ou encore Madagascar. C’est un livre tout à fait différent. J’y ai également mêlé quelques photos européennes issues de l’exposition Chauves & Poilus mais aussi des portraits de filles en studio qui rappellent mes années de photos mode. On dit souvent que je photographie davantage les hommes, cette fois-ci, le livre est plus équilibré, plus diversifié.

On découvre aussi des paysages qui, tels des respirations, plantent le décor et apportent de l’air entre ces portraits si puissants. Outre les portraits, je suis passionné par les paysages. Et effectivement, comme dans Faces, on retrouve aussi des lieux, des paysages habités par ces gens, par mes portraits : déserts, kasbah… Ce sont des paysages qui, c’est vrai, calment le jeu, adoucissent le livre parmi ces visages qui peuvent être intenses.

« Il y a du cœur dans les portraits de Serge, il y a de l’humanité dans ses visages qui portent en eux leur paysage […] Il y a chez Serge une identité forte, une singularité photographique unique, un style qui n’appartient qu’à lui. Toujours empreint d’humanité. Cette humanité dans laquelle je me reconnais, qui nous lie. En somme, nous appartenons à la même famille des hommes en quête de cœur et d’amour. » Votre livre est préfacé par l’incroyable Yann Arthus Bertrand… Racontez-nous cette rencontre. Il a photographié toute la planète et est assez catastrophé par ce qu’il a pu voir à travers le monde. Désormais, Yann Arthus Bertrand a envie de se concentrer sur l’humain. Il a découvert mon travail lors d’une exposition dans les Ardennes. De passage à Charleville, près de mon atelier à Sedan, l’ancien maire, Boris Ravignon, lui a montré mon premier livre, Faces, il s’y est intéressé et a accepté de suite d’écrire la préface d’Emotions. C’est un texte autour de l’amour auquel je ne m’attendais pas du tout. Souvent, les textes qui définissent mes photos se ressemblent. Ses mots à travers cette préface sont un vrai cadeau. Peu de personnes ont su poser d’aussi beaux mots sur mes photos. Je ne cherche pas à être tendance, je fais ce que j’aime tout simplement. J’essaie de garder mon âme d’enfant, comme le disait mon père… et de rester fidèle à mon émotion

Émotions… Un mot simple et fort, comme un fil rouge entre vous et nous. C’est aussi le titre de ce nouveau livre, pourquoi ce choix ? L’éditeur aurait voulu l’appeler Faces 2, un titre plus commercial comme le premier ouvrage avait très bien fonctionné. Mais je me suis battu pour qu’on l’intitule Emotions, un titre qui a du sens. C’est un retour aux prémices : sans émotions, je ne prendrais pas de photo. Avant la technique photographique, c’est l’émotion qui me pousse à prendre mon appareil et à prendre un cliché. Quand les gens achètent une de mes photos, ils ont une émotion. L’émotion, c’est le point de départ, le fil conducteur et, je l’espère, le point d’arrivée pour celles et ceux qui regardent mes images. Bien sûr, c’est aussi un titre compréhensible aussi bien en français qu’en anglais.

Pourquoi un visage ou une personne plutôt qu’une autre ? C’est à l’instinct, selon la lumière qui tombe sur le visage… Il faut aussi être rapide… Cette fois, j’ai abordé les choses un peu différemment. Au lieu de demander la permission avant de prendre un portrait, je capturais d’abord l’instant, puis je montrais la photo à la personne pour obtenir son accord. Cela m’a offert une plus grande liberté, notamment pour saisir des scènes de vie spontanées, tout en respectant les gens en leur présentant ensuite le cliché. La personne remercie, rigole et semble fière. Il y a des mendiants, des enfants… Ils sont beaux, touchés par le temps ou les épreuves de la vie, mais beaux.

De futurs projets à venir ? Je repars à Madagascar en octobre, pour plus d’un mois, avec en tête un projet de livre à paraître d’ici deux ans. Ce sera, en quelque sorte, un portrait du pays. Madagascar occupe une place toute particulière dans mon cœur. J’accompagnerai ABC Domino, une association qui vaut le détour. Je leur offrirai des photographies qu’ils revendront au profit de l’association à l’occasion d’une exposition à Paris. A suivre !

LOUIS DECHANGE : L’ACCENT SUR LE SPECTACLE

LOUIS DECHANGE

L’ACCENT SUR LE SPECTACLE

Mots : Jason Vanherrewegge

Photos : Opalite Music

Depuis son éclosion sur TikTok, Louis Dechange, inspiré par Florence Foresti et Louis de Funès, a pris du galon entre les plateaux d’artistes et ses chroniques sur Vivacité. L’Anthisnois de 23 ans s’apprête désormais à proposer son premier spectacle « Histoires » en septembre prochain au Centre Culturel de Seraing.

À quand remonte votre premier contact avec le monde artistique ? Quand j’avais cinq ans, mon père m’a montré une cassette VHS d’un concert de Michael Jackson. J’ai tout de suite su que je voulais faire comme lui. Mon rêve, c’est donc avant tout de deve- nir chanteur. Après, je suis fan de spectacle au sens large. Je chantais avant ma puberté mais ma voix a changé et je n’ai pas trop aimé le résultat. C’est la raison pour laquelle je me suis dirigé vers quelque chose de plus théâtral. J’ai repris des cours de chant il y a deux ans et je travaille actuellement sur un EP avec mon coach vocal.

En attendant, le public va découvrir votre premier seul en scène. La musique sera aussi présente puisque le spectacle va réunir plein de disciplines différentes… dont le chant ! Ce n’est donc pas un spectacle uniquement basé sur l’humour et encore moins du stand-up. J’ai travaillé dessus avec Isabelle Hauben qui a donné des idées sur quelques sketchs mais aussi avec Didier Boclinville pour le texte. J’ai également mis à contribution un ami comédien qui m’aide pour la mise en scène et il y aura des danseurs pour m’accompagner.

Cela ressemble presque à un show de Broadway. On retrouvera moins le côté musical mais c’est un peu ça. Je fais aussi appel à l’une de mes grandes inspirations qui est Disney. J’essaie d’avoir cette dimen- sion immersive dans mes projets.

Certains s’identifieront à votre accent liégeois que vous ne tentez pas de gommer. Les accents et les dialectes sont une merveille de richesse culturelle. On doit en être fiers. À Liège, on a un accent qui peut être marrant. On ne se prend pas au sérieux et cette langue nous ramène un peu à qui on est. J’aime jouer avec car les gens se reconnaissent. Le spectacle, au final, est belgo-liégeois mais il est compréhensible par tous les Belges.

Vous vous impliquez également dans votre commune avec la création des Plaisanthisnes. Nous venons de terminer la troisième édition. La volonté était de créer un plateau et de ramener des humoristes à Anthisnes. Je suis toujours à la recherche d’univers différents pour montrer la pluralité de l’humour.

Tiktok : louisdechange

Instagram : louis_dechange

Charlie Dupont et Tania Garbarski - La vie en montagnes russes

Charlie Dupont et Tania Garbarski

La vie en montagnes russes

Mots : : Jason Vanherrewegge

Photo : Sophie Boulet

En couple à la vie comme à la scène, Charlie Dupont et Tania Garbarski feront la paire de fin août à la mi-octobre au théâtre Le Public avec leur nouvelle pièce « Oublie-moi ». Après l’incroyable succès de « En attendant Bojangles », toujours à l’affiche, les spectateurs, passionnés ou non des planches, oscilleront à nouveau à coup sûr entre rires et larmes.

Du théâtre à la télévision en passant par le cinéma, vous ne semblez jamais vous arrêter avec de nombreux projets sur le feu. Vous êtes du style à vouloir mourir sur scène ? Charlie : Il y a quelques années, on a signé pour « Tout sauf l’ennui ». En fait, nous sommes très fainéants et le problème des contemplatifs c’est qu’ils regardent voler les mouches en ne faisant rien mais chacune d’entre elles donne envie de la suivre.

Tania : À titre personnel, je suis surtout maladivement hyperactive. Dans nos métiers, finalement, on ne choisit pas. On lance plein de bouteilles à la mer : parfois elles arrivent toutes en même temps, parfois pas. C’est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup de chouettes choses. On a du mal à dire non car on a travaillé pour.

Notre royaume va découvrir une pièce récompensée de quatre Molières. Tania : Les spectateurs de « En attendant Bojangles » comprendront tout de suite pourquoi nous nous sommes rués sur ce spectacle. Très souvent, on doit faire le choix dans notre carrière entre populaire et auteur, entre comédie et drame. Ici, on lie encore les deux. On passe du rire aux larmes. Nous avons eu deux directeurs de théâtre, Michel Kacenelenbogen et Patricia Ide du théâtre Le Public, qui nous ont demandé ce que l’on voulait jouer. C’est une chance dans une carrière d’artiste. On a mis un an à trouver quelque chose qui nous permettrait de revivre les montagnes russes offertes par « Bojangles ».

Que recherchez-vous avant tout dans une pièce ? Charlie : Quand on s’engage dans un spectacle, il faut imaginer qu’on va devoir ne pas se lasser d’un texte. Il ne faut pas seulement l’aimer une fois et c’est possible grâce à la qualité du texte. J’ai été très longtemps fâché avec le théâtre, Tania m’y a ramené et je l’aime à nouveau, mais on progresse en tant qu’artiste en étant par la force des choses plus difficile dans nos choix. Depuis une dizaine d’années, on veut aussi initier nous-mêmes nos projets. On parie ainsi sur des spectacles que nous, en tant que spectateur, on aurait adoré ou qu’on aurait envie de voir.

« Oublie-moi » s’inscrit dans votre volonté de jouer une pièce par an ensemble. Tania : Effectivement ! C’est d’autant plus une histoire d’amour incroyablement moderne, belle et très drôle. Nous nous sommes beaucoup retrouvés dans la manière dont ce couple se parle.

Charlie : Comme le public s’habitue à nous voir ensemble, j’ai l’impression que nous sommes obligés, et c’est merveilleux, de jouer avec plus de naturel. Avec pudeur, nous faisons venir le public avec nous dans une intimité qui réduit les artifices.

Si vous aimez jouer en couple, vous évoluerez également prochainement avec vos deux filles dans un road movie familial, « Seuls contre tous », qui se dessinera sous la forme d’une série. Charlie : Nous n’avons jamais joué ensemble à quatre de manière publique. Dans notre salon, c’est une machine à casting en permanence. On se connaît très bien dans le jeu. C’est plutôt ludique et jouissif.

Tania : C’est toujours un pari de travailler en couple mais quand ça se passe bien c’est absolument génial comme on décuple les capacités. On va l’essayer avec nos filles ne serait-ce qu’une fois car nous sommes curieux. On a envie de partager ce plaisir et ce bonheur. Si nos enfants veulent évoluer dans ce métier aujourd’hui, c’est parce qu’ils nous ont vus contents de le faire.

Même si vos enfants s’épanouissent, vous avez expliqué par le passé que vous avez tout fait pour les dissuader d’être comédiennes. Pourquoi ? Tania : Qui ne dissuaderait pas ses enfants de faire un métier où tous les trois mois il faut rechercher du travail et où la concurrence est extrêmement rude ? La partie strass et paillettes est celle que l’on pratique le moins. Nous sommes surtout tributaires du désir des autres et dans l’obligation de convaincre des gens qu’il faut nous prendre pour un rôle alors que nous sommes des centaines dessus. C’est une vie dans laquelle on ne s’ennuie jamais mais elle n’est pas facile.

Charlie : Si vous êtes boucher-charcutier et que personne ne veut de votre jambon, vous êtes déjà déprimé. Ici, non seulement vous êtes boucher-charcutier mais vous êtes aussi le jambon. Le produit, c’est nous.

Il faut savoir se protéger ? Charlie : Le prix de l’applaudissement, c’est l’humiliation. On vend du rêve mais la matière première est chère.

Tania : C’est la raison pour laquelle nous n’avons surtout pas voulu que nos enfants travaillent si jeunes. On voulait qu’elles continuent à avoir cette insouciance. Aujourd’hui, on sent qu’elles sont passionnées.

I : taniagarbarski

I : charliedupontcestmoi

Eric Ceccarini - « J’ai la conviction qu’on peut dissocier la nudité de l’érotisme pour la transformer en œuvre d’art et âme. »

Eric Ceccarini

« J’ai la conviction qu’on peut dissocier la nudité de l’érotisme pour la transformer en œuvre d’art et âme. »

Mots : Barbara Wesoly

Photos : DR

Tels des poèmes visuels, les clichés d’Eric Ceccarini racontent l’amour des corps et surtout de celles qu’ils incarnent. Depuis quatre décennies, le photographe explore la féminité, n’ayant de cesse d’en immortaliser de nouvelles escales sensibles et lyriques.

Votre passion de la photographie s’est révélée à l’âge de 12 ans, en découvrant l’appareil argentique de votre père. Quel héritage conservez-vous de ce premier lien avec la pellicule ? Le bonheur d’observer le monde à travers l’objectif. Dès mes premières images, j’ai su que je voulais être photographe. Et après toutes ces années, l’émerveillement demeure non seulement intact mais continue à grandir. J’estime aussi avoir eu une chance incroyable en rencontrant ce métier à une époque où chaque prise de vue représentait un acte conscient à poser. C’est l’envie de percer ce mystère technique qui m’a amené à intégrer la chambre noire d’un laboratoire à la fin de mes études de photographie. Et à y croiser Michel Berton, renommé pour ses clichés de mode et publicité, au contact de qui j’en ai appris les bases.

Après vingt ans de collaboration avec de grandes Maisons et des marques iconiques, cette première carrière a cédé la place à une autre voie, purement artistique, abordant la féminité à travers la nudité. Comment se réinvente à chaque série ce travail des corps ? Capturer la beauté des femmes est pour moi véritablement instinctif. J’ai une admiration sans limites pour elles et la conviction qu’on peut dissocier la nudité de l’érotisme pour la transformer en œuvre d’art et âme. D’« Amnios » et ses silhouettes éthérées à « Mother Nature » évoquant le lien à la terre, je suis guidé par la volonté de dépasser la simple représentation physique d’un corps, pour toucher une part de grâce. Et ma plus grande fierté est de voir mes œuvres achetées majoritairement par des femmes. J’ai ainsi l’impression d’avoir réussi à véhiculer cette vision empreinte de sensibilité qui m’anime.

Parmi vos séries les plus marquantes, il y a « Painters Project », créée en collaboration avec des centaines de peintres et immortalisant leurs œuvres, réalisées à même la peau de modèles féminins. Comment est née cette fusion des genres ? Je souhaitais amener de la couleur à mes photos, mêlant déjà des corps sombres et des fonds noirs, mais sans passer par un travail de maquillage. J’ai donc proposé à quelques amis peintres ce concept de peau devenu toile. Une expérience unique née de la synergie, du pinceau, du corps et de l’appareil. Les collaborations avec les artistes se sont depuis multipliées. Et je sais que Painters Project est et restera mon projet ultime, que je mènerai jusqu’au bout. C’est un terrain d’expression infini.

Vous venez également de dévoiler « Venus Safari II », second recueil poétique conçu en duo avec l’auteur Christophe de Fierlant, dont les textes habillent avec grâce des modèles. S’agit-il d’une suite ou d’un nouveau chapitre ? C’est un mélange des deux. Ces quarante nouveaux textes de Christophe, nous les avons pensés comme un voyage, avec des clichés plus internationaux, plus réfléchis aussi. Nous avions shooté cette première série sur un coup de cœur, à Ibiza où j’habitais alors, à l’instinct. Cette fois, l’aspect intuitif a côtoyé une intention de lier pleinement les peintures et les corps, au sens des poèmes. Et nous sommes déjà occupés à préparer un troisième opus, qui viendra compléter la série avec d’autres influences.

La lumière est au centre de votre travail depuis les premiers clichés. Est-ce elle qui vous a poussé à quitter la Belgique, d’abord pour Ibiza, puis pour le Sud de la France ? Totalement. Je n’emploie pas d’artifices et me limite à la lumière naturelle. Elle m’attire, m’inspire et définit mes photos depuis toujours. J’ai longtemps eu besoin de la clarté, de l’énergie d’Ibiza. J’y ai séjourné régulièrement pendant trente ans, habité huit ans et mon studio s’y trouve toujours. Aujourd’hui, je travaille beaucoup et suis très fréquemment dans le Luberon, terre d’art et de culture où je réalise de nombreuses collaborations.

Où imaginez-vous qu’elle vous mènera ensuite ? Je ne le sais pas encore. D’une certaine façon, je ne quitte jamais vraiment les lieux, pas plus que les projets. Toutes les séries que j’ai réalisées restent de l’ordre de l’inachevé. Je mène une quête de perfection que je sais impossible mais qui m’amène avec joie à renouer avec d’anciennes séries, comme « Amnios » pour laquelle je prépare de nouvelles images. D’ici là, j’exposerai mon travail en juillet aux Rencontres Photographiques d’Arles, ainsi que les clichés emblématiques de Painters Project dans ma galerie berlinoise Art Box Berlin en septembre. Je vis d’une certaine manière au jour le jour. Chaque shooting est un moment extraordinaire. Il le faut pour capter de la magie et du beau. Et je ne cesserai jamais d’avoir envie de recréer cette dynamique sublime et éphémère.

Orlane - Le serment musical

Orlane

Le serment musical

Mots : : Jason Vanherrewegge

Photo : Clotilde Billiette

Diplômée en médecine, Orlane Willems soigne son entrée dans la cour des grands avec un premier album intitulé « ALLER-RETOUR ». La Philippevillaine de 26 ans nous embarque avec elle dans des montagnes russes émotionnelles, psychologiques, physiques, passionnelles, amoureuses et amicales teintées d’une électro-pop mélancolique particulièrement attractive.

Dans l’épilogue, vous affirmez qu’il faut crier tout haut qui on est. C’est ce que vous parvenez enfin à faire ? Complètement ! Plus le temps passe, plus j’enlève des couches. Au tout début, j’écrivais en anglais parce que j’étais trop couillonne pour assu-mer ce que j’écrivais en français. Il y avait également beaucoup de métaphores, des doubles lectures, etc.

Dans cet album, j’ai l’impression de dire de façon plus cash les choses. Et je sens que plus les projets vont avancer, plus ce sera le cas. C’est un peu une façon pour moi de crier, d’assumer pleinement qui je suis. C’est ma quête depuis quelque temps.

Pouvez-vous expliquer ce changement de trajectoire ? Ça s’est fait un peu naturellement. C’est comme si plus tu oses être toi-même, plus tu es alignée avec ce que tu penses. Ça a aussi un rapport avec le fait d’avoir choisi la musique après la médecine. J’assume qui je suis, je fonce et je m’en fous du regard des gens.

Afin d’exprimer vos sentiments, négatifs comme positifs, vous accompagnez vos titres d’une électro-pop mélancolique. Pourquoi ce choix ? J’aime bien ce truc de « si je devais être un animal, je serais cet animal » ou « si je devais être une guitare, je serais cette guitare ». J’ai ça avec l’électro, l’électro-pop… Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais c’est ce qui me représente le plus. C’est ce qui me fait vibrer. C’est en jouant avec ces sonorités-là que je peux exprimer vraiment ce que je ressens et ce qui me fait du bien à l’oreille.

Vous êtes dotée de synesthésie, autrement dit d’une faculté à expérimenter les sens d’une manière interconnectée. Pouvez-vous nous expliquer ce que ça vous apporte dans votre métier ? C’est un appel à écouter ses intuitions et ses visions. Mais la synesthésie, c’est aussi le fait de pouvoir voir des couleurs quand j’entends des sons. Je l’ai beaucoup utilisée pour mes visuels. Pour mon premier EP, chaque chanson avait une couleur par exemple. J’avais essayé de créer une connexion entre ce que je ressens dans ma tête et ce que je veux que les gens voient. Une star comme Billie Eilish est également synesthète d’ailleurs.

Il y a quelques années, Loïc Nottet, avec qui vous avez atteint la finale de The Voice, affirmait que vous avez une « forte identité vocale ». Où en êtes-vous aujourd’hui ? J’ai trouvé ma voie/voix avec le double sens. Il y a des gens qui créent une vibe avec leur voix mais, personnellement, je chante comme ça sort naturellement.

Dans « La fin du silence », votre voix part tout de même dans tous les sens. Je me suis fait un peu plaisir sur ce titre. J’ai su utiliser ma voix pour créer un truc très planant en jouant notamment avec les fréquences pour transformer mes vocalises dans un genre de synthé.

Le titre « Sierra Nevada » est très cinématographique. Dans de précédentes interviews, vous expliquiez que les livres et les films faisaient partie de vos sources d’inspiration. En avez-vous trouvé d’autres ? À côté des histoires d’autres gens que je vais chercher, mon autre source d’inspiration c’est tout simplement moi-même et le fait que je vive des choses. Je sens que quand je ne vis rien, je ne sais pas quoi écrire. Quand tu es tout le temps chez toi en train de travailler, faire du montage, de répéter…

Cela passe obligatoirement par des voyages ? Oui mais pas que. C’est surtout échanger avec les gens que j’aime et avec de nouvelles personnes. J’adore aller à des soirées et apprendre plein de choses. J’écoute aussi beaucoup de podcasts, ça me stimule. J’ai l’impression que tu ouvres des portes dans ton cerveau.

En parlant d’inspiration pour vos textes, vous écrivez aussi pour d’autres puisque vous êtes notamment à l’ori-gine du titre « Le mal en personne » de Charles. Comment cela s’est-il passé ? Charlotte est une copine à la base. Elle voulait écrire en français et elle s’est entourée de gens qui le faisaient depuis plus longtemps. Elle écrit tout en anglais et elle a fait des versions en français de ses chansons donc j’ai eu un corps de texte et des idées. J’ai écrit beaucoup et j’étais hyper inspirée. C’était très chill.

Vous avez fait les premières parties de Pierre de Maere et de Loïc Nottet. Mais vous avez également grandi en ayant Miley Cyrus comme idole. Trois artistes qui ont une vraie patte artistique. Quelle place occupe le côté visuel dans vos projets ? C’est important car tu peux apporter des précisions sur ta musique grâce à ça. Tu peux créer un autre univers, te différencier et t’amuser. Les vêtements, par exemple, c’est de l’art aussi. C’est une façon de s’exprimer au monde. C’est ce que j’ai fait sur la pochette de mon album.

Colt - L’intensité émotionnelle

Colt

L’intensité émotionnelle

Mots : : Jason Vanherrewegge

Photos : Matthieu Croizier

Après deux EPs, installés sur les cendres des jeunes Coline & Toitoine, le groupe Colt, emmené par Coline Debry et Antoine Jorissen, s’embrase avec toujours autant d’énergie mais avec davantage de maturité sur son premier album électrisant « Saveur cœur abîmé ».

L’opus évoque tout d’abord le fait d’évoluer dans la vie avec « Premier », mais aussi « Voyage interdit ». Vous n’aviez pas forcément anticipé qui vous êtes aujourd’hui à l’adolescence. Coline : Il y a dix ans, on avait quinze ans. Il s’est passé beaucoup de choses depuis. Dans mon cas, il y a eu une très longue quête identitaire : savoir qui j’avais envie d’être, qui j’avais envie d’aimer…

Antoine : Il y a une sorte de passage dans l’album. Ça commence beaucoup par l’espoir, le doute et un peu l’anticipation. Et ça se termine avec une forme d’apaisement avec, notamment, « Voyage interdit », où Coline se rend compte que nous avons de la chance d’avoir une passion qui nous guide et qui donne un peu une direction à notre quotidien.

Sur « Petite féline » et « Lionnes », vous célébrez la communauté queer. Vous avez évoqué dans une interview le fait que les gens sont passés de « bravo » à « merci » dans les messages qu’ils vous adressent. Ces chansons y participent forcément. Coline : De fou ! Il y a vraiment une communauté queer qui est là et qui nous remercie. Je trouve ça fou parce que, personnellement, la musique m’a aussi beaucoup aidée. Mais il y a aussi beaucoup de « merci » pour le titre « Demi-mot » qui parle de deuil et du fait d’essayer de quand même trouver de la beauté dans les choses très tristes. Ça a une valeur inestimable et c’est la plus belle reconnaissance que l’on peut avoir en tant qu’artiste.

L’amour occupe une place importante dans votre album. Mais il n’est pas forcément toujours très sain comme on peut s’en apercevoir sur « Désolée » et « Reboot ». Coline : On écrit les chansons en fonction de ce qu’on a vécu. C’est toujours un peu inspiré de nos vies. Et nos vies ne sont pas toutes roses comme toutes les vies. Ce sont des sujets qui nous touchent. Parler des complexes est important et « Désolée » est là pour se rappeler que des gens ne se voient pas à leur juste valeur. « Reboot », plus concrètement, parle d’une rupture d’amitié et du fait d’avoir cette colère de se sentir trahi.

Dans « Reboot », la technologie est aussi au centre de l’attention. Quelle place occupe-t-elle dans vos vies ? Coline : Mon premier smartphone, je l’ai eu à 18 ans. Je n’ai pas trop eu l’impression d’avoir grandi avec ça, mais, par contre, musicalement les réseaux sociaux ont été hyper importants dans l’évolution de notre projet. Notamment dans le fait de pouvoir créer des choses par soi-même, que ce soit dans notre studio ou avec les caméras qu’on a entre les mains.

Dans « Demi-mot », on retrouve une sublime déclaration d’amour adressée à la grand-mère de Coline alors que dans « Fleuve », Coline fait l’éloge de Youssef Swatt’s, votre ancien mana-ger, mais aussi… d’Antoine. Coline : À travers cet album, j’ai appris à être émue et à pleurer pour le beau et pour le vrai. C’est un peu ce que je dis dans le refrain de « Fleuve ». Que ce soit dans la vie ou dans la musique, si on en est là où on en est, c’est grâce à toutes ces personnes. Dans la vraie vie, je suis un peu pudique. J’ai un peu de mal à dire à mes parents que je les aime, à mes grands-parents encore moins… Et, en fait, souvent c’est à travers la musique que ça passe. J’arrive à dire les choses, à trouver les mots et j’ai une envie d’être de plus en plus personnelle et intime dans mes musiques.

L’album se termine d’ailleurs par un solo d’Antoine. Comment trouve-t-on l’équilibre dans un duo quand le chanteur prend forcément un peu plus la lumière sur lui ? Antoine : Au début du projet, j’ai toujours eu ce réflexe de vouloir être un peu dans l’ombre. C’est finalement Coline qui avait envie que ce soit un duo et que nos parts soient égales. Comme nous sommes très complémentaires dans notre manière d’être, même dans la vie en général, il y a quand même toujours une asymétrie entre nous deux.

Votre wishlist initiale était d’être diffusé sur Tipik, jouer au Botanique et faire de gros festivals. Maintenant qu’elle a été remplie, de quoi rêvez-vous ? Coline : J’ai dû prendre le temps de reposer les bases et de trouver de nouveaux rêves. Finalement, notre plus grand rêve est de pouvoir vivre de la musique et d’en faire notre métier. C’est aujourd’hui une réalité qui est magique.

Antoine : C’est aussi plus sain comme manière de fonctionner, de juste aimer la façon dont se passent les choses.

Avant de créer votre label, votre mana-ger était donc Youssef Swatt’s, avec qui vous avez partagé un duo sur « Étoile filante ». Si l’album ne recèle aucune collaboration, est-ce une volonté d’en faire par la suite ? Antoine : C’est une envie que l’on a et, dans certains cas, c’est même en préparation. Mais, pour l’instant, on reste mystérieux sur le sujet.

www.coltleduo.com

Instagram : coltleduo

Lous and the Yakuza - « Je suis moins la victime de mon masque »

Lous and the Yakuza

« Je suis moins la victime de mon masque »

Mots : Jason Vanherrewegge

Photo : Ernest Joe

Trois ans après « Iota », Marie-Pierra Kakoma, alias Lous and the Yakuza, introduit une nouvelle ère avec la sortie de son mini-EP « No Big Deal ». En prélude à son prochain album, cette mise en bouche se décline en trois titres qui explorent davantage toute sa fragilité, mais aussi nous rappellent ses origines rwandaises et congolaises, teintées de français et d’anglais.

De nombreux artistes avancent une certaine pudeur pour expliquer leur volonté de chanter dans une autre langue. Cela ne semble pas être votre cas, puisque vos sons, qui jonglent avec une facilité déconcertante entre la langue de Molière et celle de Shakespeare, sont particulièrement authentiques. Effectivement, ça ressemble plus à mon quotidien. Le français et l’anglais ne se travaillent cependant pas de la même façon. Ce sont deux langues distinctes qui expriment des choses différentes et qui ont une consonance propre. C’est donc plus pour matcher avec ma personne.

Comment cela s’exprime-t-il dans vos textes, finalement ? On ressent beaucoup de mélancolie alors que l’on vous connaissait particulièrement solaire.Mes nouvelles chansons vont montrer une partie de moi qui est plus fragile. Dans les deux premiers albums, le hip-hop était quelque chose vers lequel j’allais. Ça m’a toujours parlé, et ça me parlera toute ma vie parce que c’est une forme d’art qui permet d’exprimer une certaine énergie. Dans le début de ma vingtaine, j’étais très énergique, battante, mais j’ai toujours eu cette autre part de moi qui est plus mélancolique. Dans mes premiers morceaux, je parlais déjà de choses hyper dures, de sujets très compliqués. Dans l’EP et dans les titres qui vont venir, je montre la face émotionnelle de cette dureté.

Est-ce la maturité et l’approche de la trentaine, vous qui avez 29 ans depuis peu, qui vous font changer de trajectoire ? Oui ! J’ai plus accepté qui je suis. Je suis moins la victime de mon masque. On a tous des masques, et j’ai un peu commencé à l’effacer. Je le sens dans mon écriture. Il y a bien plus d’inspirations issues de mon enfance comme Michael Jackson, Pink Floyd, Etta James… Je vais davantage chanter aussi. Dans l’EP, le chant y est plus présent que le rap. La méthode est beaucoup moins saccadée et donc plus mélodieuse.

Vous insistez d’ailleurs sur le côté pur et organique de l’EP. Pour parvenir à vos fins, vous vous êtes entourée de nombreux grands noms de la musique dans les étapes de création du disque et pour apporter des influences variées entre rock, pop et R&B. Les deux premiers albums, je les ai faits avec un seul producteur principal, El Guincho (derrière Rosalía), qui est extrêmement structuré. Face à ma folie et à ma jeunesse, j’étais partie chercher quelqu’un qui représente exactement l’opposé, pour que l’on puisse être complémentaires. Aujourd’hui, je suis devenue quelqu’un d’extrêmement structurée. Je suis donc partie chercher la folie avec un producteur nommé Fred Ball (Beyoncé, Rihanna), qui en incarne parfaitement l’esprit. Je fais avec lui des arrangements, et on travaille ensemble en permanence à la finalisation de mes morceaux. Les producteurs avec qui je décide de collaborer ont toujours un rapport avec le moment où j’en suis dans la vie.

Avec la réalisation du clip de « Good to know », vous jouez désormais un nouveau rôle. Expliquez-nous comment cela s’est passé. J’ai adoré l’expérience. J’ai envie que ça continue, et de réaliser d’autres projets pour moi-même ou pour d’autres personnes. J’ai vraiment envie que ça fasse partie de mon identité à part entière. Après, j’ai toujours co-réalisé presque tous mes visuels et toutes mes performances scéniques. J’ai toujours été un peu dans l’ombre de ma réalisatrice Wendy Morgan, qui a conçu quasiment tout ce que j’ai fait visuellement. Ici, elle m’a beaucoup encouragée et aidée à trouver ma voie, à ne pas avoir peur.

Je suis une grande cinéphile. Je regarde énormément de films et de séries par semaine. J’aime bien le vieux cinéma, et c’est la raison pour laquelle je me mets à la pellicule, parce que je voulais ce grain, ce petit côté-là, mais ça rend le tournage bien plus stressant, car chaque seconde compte. Travailler en équipe, gérer une équipe et prendre les décisions, c’était vraiment un processus intéressant. C’est un gros travail de préparation pour lequel je n’étais pas prête.

C’est comme être chanteuse : tu es le chef et tout le monde se réfère à toi. Dans la musique, j’ai l’habitude, et je n’ai aucun mal avec ça. Mais pour la réalisation, c’était particulier. Je n’étais pas stressée, car je déteste les processus pénibles. Je pensais plus à l’efficacité. Et c’était inhabituel de réaliser en étant son propre sujet.

Qui dit EP dit sortie prochaine d’un album. On imagine que vous avez réfléchi à la suite. Bien sûr, mais c’est une surprise ! L’EP est un petit avant-goût. Il faudra être ouvert d’esprit.

Instagram : lousandtheyakuza

Oliver Symons - « J’ai trouvé davantage ma propre voie »

Oliver Symons

« J’ai trouvé davantage ma propre voie »

Mots : Jason Vanherrewegge

Photo : Nicolas Karakatsanis

Homme de collectif, ayant façonné sa carrière au sein de groupes comme Noble Tea et surtout Bazart avant de se recentrer sur lui-même avec Warhola, l’auteur-compositeur-interprète et producteur anversois Oliver Symons ouvre la porte avec l’EP « Room 74 », le premier sous son nom de naissance, à une nouvelle facette de sa personnalité à la fois plus émotionnelle et introspective.

Pourquoi avoir choisi de dévoiler de nouveaux titres sous votre véritable nom ? Ces dernières années, j’ai sorti un album et un EP sous le nom de Warhola. Mais le dernier album date déjà de 2019. Immédiatement après, j’ai fait un disque avec Bazart, mais j’ai aussi commencé à écrire de nouvelles choses pour moi. Au début, je pensais que ce serait un nouvel album de Warhola. Mais, assez tôt dans le processus d’écri-ture, ça a changé…

Qu’est-ce qui ne correspondait plus avec Warhola qui représente, pour rappel, un clin d’œil au nom de naissance de l’artiste Andy Warhol ? C’était différent, ça semblait plus personnel. Dans ma tête, ça ressemblait à un nouveau projet. Et parce que c’était plus proche de moi, j’ai trouvé une manière de chanter, une manière d’écrire qui me paraissait plus personnelle. Ça a lancé un nouveau chapitre. J’ai écrit pendant près de trois ans. J’ai beaucoup de matière. Il y a l’EP qui vient de sortir, mais il y a aussi d’autres morceaux à venir.

Cela ne pouvait pas se faire sans des paroles introspectives. Sur « Room 74 », né lors d’un voyage en Norvège, vous évoquez d’ailleurs cette incapacité à être la personne que vous voudriez être. Oui, d’une certaine manière, j’ai toujours écrit sur des choses qui se passent dans ma vie ou auxquelles je pense. Cette fois, par contre, j’ai pu creuser un peu plus. J’ai eu l’impression de trouver davantage ma propre voie maintenant, notamment dans l’écriture des paroles. C’est toujours un processus, ça évolue encore, je pense, mais c’est plus proche de ma personnalité.

L’EP décrit une phase de ma vie : la période entre mes 25 ans et mes 31 ans. C’est une période où beaucoup de choses changent. Et je pense que c’est ce que je décris dans ma musique. Probablement pas toujours de manière directe, pas de façon à ce qu’on puisse lire précisément ce qui s’est passé. Mais j’espère que certaines émotions transparaissent.

Vous produisez vous-même cet EP (Oliver Symons est derrière le processus de création de Bazart mais aussi, notamment, de l’impératrice de l’indie pop Tsar B) dominé sans commune mesure par des notes électroniques. Pourquoi choisir ce genre pour exprimer vos émotions ? Je n’ai pas vraiment choisi. Ce n’était pas un choix du style : « Faisons ce type de musique ». C’est aussi un processus. J’ai simplement commencé à expérimenter beaucoup avec la musique électronique il y a des années. J’ai toujours trouvé intéressant de la combiner avec des éléments plus organiques. Dans ce projet, certes électronique, beaucoup d’éléments n’ont pas été faits avec des instruments électroniques. Beaucoup de choses ont été enregistrées en studio avec de la batterie live, mais j’ai tout transformé et manipulé les sons. Ils sonnent comme quelque chose qu’on ne reconnaît pas, et c’est ça que je trouve très intéressant dans la musique. Le fait que ce soit surprenant, qu’on ne puisse pas immédiatement l’associer à un instrument précis.

On entend tout de même beaucoup de synthétiseur dans votre musique. Quelle est votre relation avec cet instrument ? J’ai toujours joué du piano, depuis l’âge de six ans. Ça a toujours été mon instrument de référence. J’ai ensuite expérimenté avec les synthétiseurs. J’ai acheté mon premier synthé, un Prophet 8. Et ça m’a immédiatement ouvert tout un nouveau monde qui m’a vraiment passionné. Et je n’ai jamais arrêté d’acheter des synthés et d’expérimenter avec eux.

Avec un titre comme « Remedy », difficile de passer à côté de cette question : la musique est-elle un remède, un médicament, pour vous ? Je ne sais pas si c’est un remède mais la musique est une nécessité dans ma vie. Je me réveille et je vais au studio faire de la musique. Ça fait des années que c’est comme ça.

Vous vivez entre Anvers et Los Angeles. Quelle sorte d’énergie créative vous apporte cette ville ? C’est une ville dans laquelle je vais depuis trois ou quatre ans. C’était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps parce que je sais que beaucoup de musiciens que j’aime et, par conséquent, la musique que j’aime, viennent de Los Angeles. Ça m’a toujours intéressé de rencontrer ces personnes et de trouver un moyen d’entrer dans cette scène, de rencontrer les gens qui font la musique que j’aime. C’est pour ça que j’ai commencé à m’y rendre.

C’est une ville avec tellement de musiciens, de producteurs, et tout le monde collabore d’une certaine manière. Mais il y a évidemment une compétition parce que c’est aussi un business. Donc tout le monde doit être au top. Ça m’a vraiment inspiré.

Instagram : oliversymons_

ILONA, LA VOIE DE L’AUTODÉRISION

ILONA

LA VOIE DE L’AUTODÉRISION

ILONA

LA VOIE DE L’AUTODÉRISIONMots : Jason Vanherrewegge

Photos : Barth Decobecq

Récente lauréate du Prix du Public au Festival International du Rire de Rochefort, l’humoriste belge de 25 ans, Ilona Dufrêne, est actuellement en tournée à travers la Belgique avec son seul en scène « Grave ». Un spectacle imprégné d’autodérision pour la Bruxelloise qui transporte également sa voix en radio (Le Réveil de Tipik) et à la télévision (Comme à la maison sur la RTBF).

Votre voix grave est sans aucun doute ce qui vous caractérise le plus. À partir de quand avez-vous pu en rire ? Au début, je n’en avais pas conscience. Je ne pensais pas que ma voix faisait autant rire. Aujourd’hui, beaucoup de gens s’imaginent que j’exagère ma voix mais ce n’est pas le cas. Par contre, si j’ai fait la fête la veille, c’est encore pire. Je suis un camion ! Mais les gens s’habituent au final. Apparemment, c’est apaisant. Je pourrais peut-être faire des podcasts pour endormir les gens (rires).

En parler semble être un passage obligé dans votre spectacle. Les gens sont concentrés dessus au début. J’aimerais un jour trouver l’ouverture sur ma voix. Pour l’instant, c’est un peu long. Je me souhaite évidemment de ne plus devoir la présenter. Après, j’adore l’autodérision. C’est le meilleur sport belge ! Cette passion remonte à mon enfance. J’ai relu mes journaux intimes et j’étais en plein dedans. Est-ce une façon de me protéger ? Sûrement !

Vous n’étiez toutefois pas prédestinée à faire de l’humour. J’ai un parcours scolaire assez chaotique. Cela a participé à mon manque de confiance en moi. Quand tu rates tout le temps à l’Université, tu n’oses pas croire que la réussite est peut-être si simple avec l’humour. Finalement, la peur de réussir est la même que celle d’échouer.

Il faut pourtant du courage pour monter sur scène. Je dirais plutôt de la bêtise et de l’audace. Tu es prêt à t’exposer, à te donner en spectacle. Il y a sans doute de la résilience due à l’Université. Après, j’ai toujours été douée pour faire le lien entre les gens. Quand j’étais petite, dès qu’il y avait un dîner de famille, mes parents me mettaient devant la table et ils me demandaient de faire des blagues.

Quelles sont vos influences finalement ? Dans mes influences récentes, il y a Aymeric Lompret. Je suis amoureuse de son travail. Je n’ai pas été éduquée avec Gad Elmaleh mais plutôt avec Shirley et Dino. Par ailleurs, j’aime le comique d’observation et je suis très influencée par les gens qui m’entourent. Si j’apprécie quelqu’un sur scène, c’est aussi parce que ça se passe très bien en dehors.

Instagram : ilona_dufrene

CAMILLE YEMBE

CAMILLE YEMBE

LE RÊVE ACCESSIBLE

Mots : Jason Vanherrewegge

Photos : KWABENA SEKYI APPIAH

Sollicitée par des artistes comme Eva, Tiakola et Moha MMZ avant d’être ragaillardie par la validation de Stromae, l’artiste bruxelloise Camille Yembe se dévoile à la Belgique avec un premier EP intitulé « Plastique » dans lequel elle s’affranchit de son passé pour se tourner vers un avenir plus radieux et authentique.

Vous débutez votre aventure musicale avec un combat… contre les apparences. Dans mes morceaux, j’aborde presque systématiquement la dualité entre qui on est réellement et ce que l’on montre aux gens. J’ai désormais la maturité nécessaire, même si je n’y suis pas arrivée totalement, de comprendre comment je fonctionne et comment la société fonctionne. Comme je l’exprime dans mon morceau « Humain », on vit tous les mêmes réalités dans l’intimité au final. Sortir mon projet, c’est aussi m’assumer et ne pas m’enfermer dans des cases dans lesquelles je devrais être.

A-t-on essayé de vous mettre dans une case ? J’ai ressenti ça au départ dans mon foyer familial que j’ai dû quitter très jeune, à 16-17 ans. C’est le premier endroit dans lequel j’ai eu du mal à totalement me révéler. Ça a eu un impact sur ma vie puisque j’avais toujours l’impression de devoir faire ce que l’on attendait de moi.

Sur « Encore », vous évoquez également la notoriété et la question de la légitimité. J’ai toujours rêvé d’être chanteuse mais, quand j’étais petite, c’était pour moi un monde inaccessible. Je n’ai pas eu accès à l’éducation à la musique et quand je m’y suis vraiment intéressée j’ai dû quitter le foyer familial. J’avais donc d’autres priorités avec la nécessité de sortir la tête de l’eau. Aujourd’hui, si je commence à réussir, je sais qu’il y a du boulot derrière mais j’ai l’impression aussi de passer entre les mailles du filet.

Vos influences sont nombreuses de Thom Yorke à Charles Aznavour en passant par Kendrick Lamar et Jain dont vous avez eu l’opportunité de faire des premières parties. Quand on traverse mon EP, on se dit que j’ai écouté pas mal de rap avec certains placements mais on entend aussi du hip-hop, du rock ou parfois de l’électro. J’aime le terme de « nouvelle pop » pour me définir car je n’ai pas eu d’éducation musicale précise. Je regardais MTV, les télécrochets et j’écoutais des sons en empruntant des mp3. Dans ma manière de ressortir tout ça, il n’y a pas un truc précis. Mais j’ambitionne que les gens s’accrochent à mon histoire, à ma voix, à ma manière de poser et à mes textes.

Instagram : camilleyembe